2024年11月3日説教「復活はあるのか」松本敏之牧師

出エジプト記3章1~6節

ルカによる福音書20章27~40節

(1)復活を否定するサドカイ派

ルカによる福音書を読み進めています。今日は、先週に続いて20章27~40節を読んでいただきました。この箇所は、聖書協会共同訳聖書では「復活についての問答」と題されています。

イエス・キリストの一連の問答、論争の中の一つです。この直前にあるのは、「皇帝に税を納めるべきかどうか」という問答、いわゆる納税問答が記されています。ここで主イエスは、「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい」という有名な言葉を語られました。

その後、次の論争相手として、主イエスの前に現れたのは、サドカイ派と呼ばれる人々でした。サドカイ派という名称は、ツァドクというダビデ王、ソロモン王のもとにいた、位の高い祭司から来ています。ユダヤ教の中にも、さまざまな考え方、神学があったのです。ここに、サドカイ派の人々が「復活があることを否定する」人たちであるということが記されています。彼らは、最初から復活について、主イエスから学ぼうとしたわけではなく、その矛盾を突こうとしてやってきたのです。

ファリサイ派の人々とサドカイ派の人々が、いつも議論する主題のひとつが復活についてでありました。ファリサイ派の人々は、復活はあると主張していましたが、サドカイ派の人々は復活を否定しました。サドカイ派の人々は知識人に多く、現実を冷静に、あるいは冷やかに見ていた人々ですから、この肉体が復活することなどありえないと思ったのでしょう。

(2)最高法院でのパウロ

実は、頭のいい使徒パウロは、ユダヤの最高法院での裁判で、自分のことから注意をそらすために、この問題を利用したことがありました。面白い記述なので、ちょっと紹介しましょう。使徒言行録23章6~10節です。聖書協会共同訳では、新約聖書の255頁です。

「パウロは、議員の一部がサドカイ派、一部がファリサイ派であることを知って、議場でこう叫んだ。『兄弟たち、私はファリサイ派であり、ファリサイ派の子です。死者が復活するという希望を抱いていることで、私は裁判にかけられているのです。』パウロがこう言ったので、ファリサイ派とサドカイ派との間に論争が生じ、議会は分裂した。サドカイ派は復活も天使も霊もないと言い、ファリサイ派はこのいずれをも認めているからである。そこで、騒ぎは大きくなった。ファリサイ派の数人の律法学者が立ち上がって激しく論じ、『この人には何の悪い点も見いだせない。霊か天使が彼に話しかけたのだろうか』と言った。こうして、論争が激しくなったので、大隊長は、パウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵士たちに、下りて行って人々の中からパウロを力づくで助け出し、兵営に連れて行くように命じた。」使徒言行録23:6~10

このこと、つまり「復活」については、彼らはお互いに譲れない。この話になると、冷静になれず、ちょっと無気になる感じです。パウロは、そのことを知っていて、うまくそれを利用したのでした。

(3)議論を吹っかけるサドカイ派

サドカイ派の人々は、理屈っぽい。彼らは将来に向かって何かを耐え忍ぶことはせず、現世中心的に生きていたと言われます。その点で、このサドカイ派の人々は、何か日本人、特に日本の現代人に通じるものがあると思いました。多くの日本人は「復活なんて、科学的に考えたら、あるはずがない」と思っているのではないでしょうか。

主イエスも、ファリサイ派の人々同様、復活を語っておられたのでしょう。そこでサドカイ派の人々は議論をふっかけたわけです。「先生、モーセは私たちのために書いています。『ある人の兄が妻をめとり、子がなくて死んだ場合、その弟は兄嫁と結婚して、兄のために子をもうけねばならない。』」(ルカ20:28)

これは申命記25章5、6節に書かれていることです。古代のユダヤにおいては、後継ぎがいないということは祝福が途絶えてしまうこととして受けとめられていましたので、死んだ男の家系が途絶えないように、その弟が兄の未亡人をめとり、子どもをもうけなければならない、という法律があったのです。レビラート婚と言われます。この女性も、弟も、現代的視点からすれば、ちょっとかわいそうな気がします。

サドカイ派の人々は、この法律に基づいて、このように語りました。

「ところで(いやみな「ところで」です)、七人の兄弟がいました。長男は妻を迎えましたが、子がないまま死にました。次男、三男と次々にこの女を妻にしましたが、七人とも同じように子を残さずに死にました。最後にその女も死にました。すると復活の時、彼女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。」ルカ20:29~33

この議論は、いかにも架空の議論です。実際にそのような女性がいたわけではないでしょう。議論のテーマになっていることは、「人間は死んだ後どうなるのか」、「復活はあるのかないのか」という真剣な問いであるにもかかわらず、彼らはそれを議論の材料に用いただけで、その重みを悟っていません。本当にそのことで悩んでいる人がいたとすれば(たとえば当事者のその女性)、イエス様も優しく「安心しなさい」というような声がけをされたことでしょう。しかし彼らはそうではありませんでした。

(4)聖書読みの聖書知らず

主イエスは、彼らにこう答えられました。

「この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は、めとることも嫁ぐこともない。この人たちは、もはや死ぬことがない。天使に等しい者であり、復活の子として神の子だからである。」ルカ20:34~36

この言葉は、復活後の世界は、今の世からは想像もつかない世界だということを語っています。すべての概念が通じないということです。今の頭で考え、今の語彙で説明しようと思ってもしょせんできないことだということです。

マタイ福音書の並行箇所では、「あなたがたは、聖書も神の力も知らないから、思い違いをしている」(マタイ22:29)と記されています。

相手はそれなりに聖書の専門家です。「論語読みの論語知らず」という言葉がありますが、同様に「聖書読みの聖書知らず」ということがありうるのです。聖書を読み、研究をしていながら、その文字面だけを研究していて、それが神の書物であることをわきまえていない。そこに生きた神の力が働いていることを知らない。そこに神がかかわっておられることを考慮にいれていない。神がそれを通して語られるということを、本当は予期していないということです。自分の手のうちにある範囲でしか、聖書を読んでいないのです。それでは聖書を読んでいながら、実は(神の言葉としての)「聖書」を読んだことにはならないでしょう。彼らは本当の神様など期待しておらず、もしも本当の神様に出会ったら、逆にびっくりしてしまったかもしれません。サドカイ派の人々の議論は、そうしたところから生まれています。「信仰の最大の敵は退屈だ」と言った人があります。クリーフトという人の『天国についてのすべて』という本の中に出てくる言葉です。

私たちも心が冷えて、何も感動が無くなってしまうとき、そこに信仰の危機があるということをわきまえておきましょう。

(5)復活はすべての想像を超えるもの

イエス・キリストは、さらにこう続けられました。

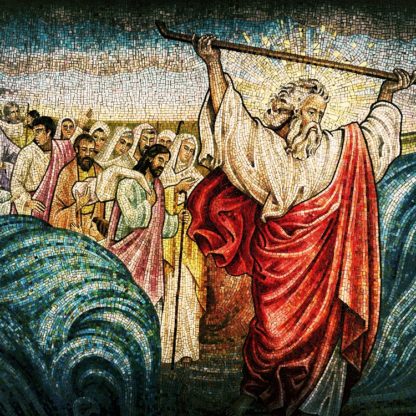

「死者が復活することは、モーセも『柴』の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んで、明らかにしている。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。すべての人は神によってよって生きるからである。」ルカ20:31~32

アブラハムもイサクもヤコブも、モーセの時代にはすでに死んでいました。旧約聖書の舞台になっている時代を大雑把に言いますと、アブラハムというのは紀元前1800年頃の人です。イサク、ヤコブはその子、孫ですから、それほど変わりません。一方、モーセは紀元前1300年頃の人だと言えるでしょう。ですから、モーセの時代には、アブラハムも、イサクも、ヤコブも死んでいます。それにもかかわらず、神は、現在形で「わたしはアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である」と言われたことは、彼らがモーセの時代にも(天国で)生きていたことを言おうとしたのでしょう。だから復活はあるのだ、ということでありましょう。

この主イエスの論理はそれなりにわかるのですが、ちょっと苦しい理屈かなという気がします。むしろここでもっと大事なこととして、生ける神を指し示しつつ、イエス・キリストご自身が「復活はある」と証言されたことに注目したいと思います。「すべての人は、神によって生きる」とも言われました。そしてこの主イエスと生ける神とつながっている限り、私たちも生ける者とされるのです。

(6)クリーフト『天国についてのすべて』

主イエスは、復活の時には、「めとることも嫁ぐこともない。天使に等しい者である」(36節)と言われます。この言葉は、復活は現在の私たちの想像を超えた形で起こるということを示唆しているのでしょう。だからこそ、「天使に等しい者になるのだ」という象徴的な言い方をなさいましたし、象徴的な言い方しかできないのです。(天使になるとは言っておられません。)

天使とは、神のふところで生きる存在であり、この神の力こそが死を超えるのです。

クリーフトは、『天国についてのすべて』という本の中で、興味深いことを述べています。彼は、トマス・アクィナスが、「神はどういう方か」ということについて、『神学大全』の中で言っていることを引用します。「私たちは、『神は何々でない』、あるいは『神は何々に似ている』と言うことはできる。ただし『神は何々である』と言うことはできない。」(『神学大全』Ⅰ・3、序文)と言ったそうです。神はどういう方ということについて否定形の定義や類似表現はできる。たとえば「神は私たちを滅びに導く方ではない」というのは否定形の表現ですね。あるいは「神はお母さんのような方だ」というのは類似表現です。しかし「神は何々である」という表現はできない。それは私たちの言葉の世界を超えた方だからです。

クリーフトは、このトマス・アクィナスの「神について」の説明を引き合いに出しながら、天国についても同じことがあてはまると言うのです。つまり、私たちは、「天国とは、こういう所である」と断定的肯定的に表現することはできない。ただ「こういう所ではない」という否定的表現と、「こういうような所である」という類推的表現はできるということです。そして、この時の主イエスのサドカイ派の人々に対する答えもまさにそうであったことを指摘します。「まずイエスは(否定的に)『彼らは、(天国では)めとったり、嫁いだりすることはない』と言われ、次に類推を用いて、『彼らは天使に等しい者になる』といわれました」(前掲書283頁参照)。

私は、クリーフトの言うことはとても面白いと思いました。

(7)復活は新しい創造

お葬式の後、私たちは火葬場で、次のような祈りをいたします。

「わたしたちは今、はかり知れない御旨によって、地上の生涯を終え、みもとへ召された○○兄/姉のなきがらを御手にゆだね、土を土に、灰を灰に、塵を塵に返そうとしています。しかし、主よ、やがて神の国が完成する日に、朽ちるべきわたしたちの体は朽ちることのない栄光の体に変えられるという約束を覚えて、感謝いたします。どうか、この信仰に固く立ち、希望をもって、兄弟/姉妹との再会を待ち望むことができますように。」

イエス・キリストの復活は私たちの復活の根拠であり、前提であります。そして私たちの復活は、キリストの復活の目的であると言っていいでしょう。そのために、キリストは私たちに先立って、初穂となってくださったのです。

復活がどういう状態かは、今の私たちには想像もできないけれども、とにかく今の状態を完全に超えたよいものとして復活するのだと、聖書は約束しているのです。それだからこそ、死後のことは安心して委ねることができる。任せることができる。そこから先は、神様の領域です。私たちは、何もすることができませんし、する必要もありません。私は、それで十分ではないかと思うのです。

死んだ後のことは神さまにお任せしてよいのです。その約束を信頼して歩むとき、かえって私たちは安心して、今何をしなければならないかという、この世の課題に集中して、生きることができるようになるのではないでしょうか。

「神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。」ルカ20:3

この言葉も、本来の文脈を離れ、そのように、この世の課題に集中して生きることを促しているように、私には響いてきました。