2020年5月24日説教「キリストの昇天」松本敏之牧師

キリストの昇天

列王記下2章8~15 ヨハネによる福音書7章32~39節

(1)昇天日

先週の木曜日(5月21日)は、教会の暦で昇天日でありました。召天ではなく、昇天です。キリストの昇天です。ルカ福音書およびルカが書いたとされる使徒言行録によれば、イエス・キリストは、復活した後、40日間、何らかの体をもって地上に留まられました。そして40日後に、天に挙げられていきました。

それがどういう現象であったのかはよくわかりません。現代の科学では、起こりえない、ありえないことのように思えます。当時、地球が丸い星だということ、地動説を誰も知らない時代の人々の言葉です。文字通り、この空の上、星空の彼方に神は住んでおられると信じていたのです。今の私たちはそうではないことを知っています。この上のほうへ、どんどん、どんどん行っても銀河系の果てに行くだけで、神様のおられる天ではないということを知っています。しかし天が私たちの手のところにあると信じている、という意味では、昔も今もそう変わらないのではないでしょうか。イエス・キリストは、ある一定期間、約30年間、人としてこの地上で過ごされ、復活して、その後、天に帰って行かれたという信仰を言い表しているのです。

教会暦、教会の暦では、それはイースター、復活祭の40日後の祝日となっています。それがなんと今年で言えば、今週の木曜日なのです。

(2)塩倉安伸さんの愛唱歌「あめにはみつかい」

先週の月曜日に、塩倉安伸さんの葬送式が執り行われましたが、塩倉安伸さんは、奇しくも昇天の讃美歌、ベートーヴェンの第9交響曲にある「歓喜の歌」「喜びの歌」の歌を歌うこととなりました。以前の「讃美歌」(第一編)の158番です。「あめにはみつかい 喜び歌え」と始まります。

「ぜひ、これを歌ってほしい」ということでありました。塩倉さんの生き方を象徴するような、天国への凱旋歌のようなうたであります。

しかしお葬式に、「喜びの歌」「歓喜の歌」を歌うのは、一般的に考えますと、不謹慎のように思う人もあるかもしれません。しかしそうではないのです。なぜなら、そこでイエス・キリストが死に打ち勝たれたことを宣言するものだからです。それによって、他の者にも、天に場所、住まいが備えられて、天国へ行くことができる。だから喜びの歌を歌うのだ。もちろん悲しいけれども、それを超えた喜びが与えられている、ということです。

塩倉さんがこの歌を選ばれたのも、そういうことに自分も連なっているし、みんなも自分の死をそういうふうに受け止めて欲しいという思いがあったのではないでしょうか。

ちなみに歌詞はこうなっています。

1節「あめにはみつかい 喜びうたえ

つちには世の人 み告げを聞けや

わが君この日ぞ 死に勝ちませる

生命もまことも道もイエスなり」

「天にあっては、天使たちよ、喜び歌え

地上にあっては、世界の人たちよ、お告げを聞きなさい。

私の主イエス・キリストは、今日この日、死に打ち勝たれた。

命もまことも道もイエスである。」

この最後の1行は、ヨハネ福音書14章6節のイエス・キリストの言葉「私は道であり、真理であり、命である」という言葉に基づいています。

3節はこうです。

「われからくびきになやめる者よ

とけしを知らずや 罪のなわめの

くつべきいのちは はや失せゆきて

現れそめたり くちぬいのちは」

自分の重荷、苦しみに悩む人よ

罪のなわめから解き放たれることをしらないのか

朽ちるべき命は、今過ぎ去り

永遠にくちないいのちが、今現れ出てきた」

4節「み国にあだなす 悪魔にかちて

あめなるさかえに いらせたまえり

こころを尽くして 君にたよらば

終わりの勝ちこそ、わが手にあらめ」

「神の国に敵対する悪魔に勝って

天の栄光に入られた

こころを尽くして、このお方に頼るならば

最後の勝利を、わが手中にいれることができる」

この歌詞を改めて味わう時に、まさに、安伸さんの信仰にふさわしい歌ではないでしょうか。天国への凱旋歌と言えるでありましょう。その同じ週に、キリストの昇天を祝う日があったというのは、何か象徴的なことのように思えました。

(3)エリヤ

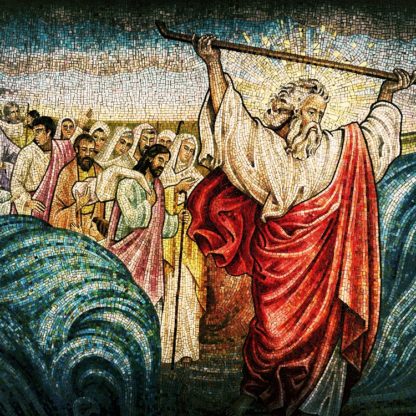

昇天の出来事の元になったと考えられる旧約聖書の物語が列王記下2章に記されている物語、預言者エリヤが天にのぼっていったという物語でしょう。これは、昇天日の後の日曜日である本日の日本基督教団の聖書日課にもなっています。

エリヤは、生きたまま天に挙げられていった預言者として伝説のようになっています。その出来事を記したのが、列王記下の2章です、

2章は、「主が嵐を起こしてエリヤを天に上げられたときのことである」と始まります。

エリヤは後継者となるエリシャを連れてギルガルを出ました。エリヤはエリシャに、「主はわたしをベテルにまでお遣わしになるが、あなたはここにとどまっていなさい」と命じます。しかしエリシャは、「わたしはあなたを離れません」と言って、ついていくのです。b

ベテルの預言者の仲間たちがついてきます。そしてエリシャにこう言うのです。

「主が今日、あなたの主人をあなたから取り去ろうとなさったいるのを知っていますか」。エリシャは「わたしも知っています」と告げます。

エリヤはなおも、エリシャに向かって「ここに(ベテル)にとどまっていなさい」というのですが、エリシャは「わたしはあなたを離れません」と言って、ついていきます。同じような問答が、次の町エリコでも起きます、

エリヤは、エリシャに向かって「主はわたしをヨルダンへお遣わしになるが、あなたはここにとどまっていなさい」と命じます。しかしエリシャは「わたしはあなたを離れません」とついていくのです。他の預言者仲間も50人がついていこうとします。しかし彼らは、ヨルダン川のほとりに立ち止まったままになりました。

エリヤは外套を脱いで、それでばしゃっばしゃっと水を打つと水が二つに分かれました。それはモーセの紅海での奇跡をほうふつとさせるものであり、その力がエリヤにもあったということを意味していました。

わたり終わると、エリヤは「わたしがあなたのもとから取り去られる前に、あなたのために何をしようか。何なりと願いなさい」と言います。エリシャは、あなたの霊の二つの分をわたしに受け継がせてください」と願います。エリヤは「あなたはむずかしい願いをする」と言いながら、それを否定せず、「わたしがあなたのもとから取り去られるのをあなたが見れば、願いはかなえられる。もし見なければ、願いはかなえられない」と告げました。

そして話しながら歩き続けていると、火の戦車が火の馬に引かれて現れ、2人の間を分けエリヤは嵐の中を天にのぼっていきました。エリシャは「わが父よ、わが父よ、イスラエルの戦車よ、その騎兵よ」と叫ぶのですが、エリヤは見えなくなってしまいました。エリシャは自分の外套を二つに裂きます。悔しさの表現でしょう。しかしその時、天からエリヤが着ていた外套がひらひらと舞い降りてくるのです。感動的な場面です。エリシャはその外套を持ち帰ります。帰りに、それでヨルダン川の水を打つと、ヨルダン川の水は二つに分かれました。それは、エリヤの力、エリヤの霊が、エリシャへと引き継がれたことを、象徴的に示す者でありました。

それがエリヤの伝説であります。イエス・キリストの昇天は、それをプロトタイプとしているのでしょう。

(4)さまざまな登場人物

教団の聖書日課では、新約聖書のほうは、ヨハネ福音書7章32~39節が選ばれています。この箇所が選ばれたのは、恐らく次の言葉があるからでしょう。

「今しばらく、わたしはあなたたちと共にいる。それから、自分をお遣わしになった方のもとへ帰る」(33節)。

イエス・キリストは(父なる)神のもとから来て、(父なる)神のもとへ帰っていかれました。それを預言した言葉です。そしてペンテコステを待つこととなるのです。

さてこの第7章には、さまざまな人々が登場いたします。最初に出てきたのは、イエスの兄弟たちでありました。その次に群集が出てきます。それから「ユダヤ人たち」とも記されていますが、ファリサイ派の人々や祭司長たちなど、宗教的指導者たちが現れます。彼らの下で働く下役たちも出てきます。これらの人々がイエス・キリストに対してさまざまな反応をしているのは、興味深いことです。

「エルサレムの人々の中には次のように言う者たちがいた。『これは、人々が殺そうとねらっている者ではないか。あんなに公然と話しているのに、何も言われない。議員たちは、この人がメシアだということを、本当に認めたのではなかろうか。しかし、わたしたちは、この人がどこの出身かを知っている。メシアが来られるときは、どこから来られるのか、だれも知らないはずだ』」(25~27節)。

ここでは、イエスについての客観的な情報と、イエス自身の口から出た言葉あるいは内側から感じられる権威というものが、食い違っています。それが錯綜し、人を混乱させます(40~43節)。

客観的な情報というのは、「この男はガリラヤのナザレの出身で、大工ヨセフの息子だ」ということ、つまり「この男は素性が知れている。大したことはない」ということです。一方で「メシアが来られるときは、どこから来られるのか、だれも知らないはずだ」(27節)ということがありました。そこからすれば、三段論法で「それゆえにこの男はメシアではない」、ということになります。

イエス・キリストの言葉、存在は、それに触れる人に、「イエス」というか、「ノー」と言うか、どちらかを迫られるのです。判断が分かれ、時に対立を生じさせます。「群集の中にはイエスを信じる者が大勢いて、『メシアが来られても、この人よりも多くのしるしをなさるだろうか』と言った(31節)。このことは、実は前のところからすでに始まっていました(12節)。

宗教的指導者たちは、彼に対して否定的な反応をしました。自分の権威が脅かされ、否定されるという思いを持ったのでしょう。あるいは「もしもこの男が正しいのであれば、我々は一体何をやっているのか、ということになってしまう」と躍起になって否定したのかもれません。それをすりかえて「神が冒涜されている」と、イエス・キリストを非難したのです。もっともみんながみんなそうであったわけではありません(50~51節参照)。

(5)上司の命令に従わない下役

おもしろいのは、下役たちの反応です。彼らは祭司長たちとファリサイ派の人々に雇われています。彼らは上司の命令どおり動かなければなりません。自分の考えをはさんではいけないのです。この時は、「イエスを捕まえて来い」と言われたのです(32節)。

ところが、彼らはイエス・キリストを捕まえず、手ぶらで帰ってきてしまいます。彼らはイエス・キリストを見つけられなかったわけではありません。イエス・キリストは公然と話していました(26節参照)。祭司長たちやファリサイ派の人々は、彼らを問い詰めます。「どうして、あの男を連れてこなかったのか」(45節)。下役たちは言い訳をしません。「いやどうしても見つけられませんでした」とか「すんでのところで逃げられました」とか言わないのです。そうではなく、こう答えました。「今まで、あの人のように話した人はいません」(46節)。

彼らはその後、罰せられたかもしれませんし、もしかしたら解雇されたかもしれません。しかしそういうことよりも、彼らは自分で正しいと思うことによって判断をしたのです。上官の命令に聴き従うよりは、良心の声に聴き従ったのです。

下役たちに対して、ファリサイ派の人々は「お前たちまでも惑わされたのか。議員やファリサイ派の人々の中に、あの男を信じた者がいるだろうか」(47~48節)と言います。きちんとした教育を受けた人間であれば、あんな男に惑わされるはずがないではないか、ということでしょう。しかし、イエス・キリストという存在は、内側から、ある権威を伴って、「本物である」ということを訴えかけてきて、私たちはそこで、どちらに自分を賭けるべきかが問われるのです。イエス・キリストは、「この人は一体誰なのか」という問いを投げかけるのです。私たちは、何が本当のことであるか、何が本物であるかを聞き分ける耳、見届ける目を持たなければならないと思います。

(6)どこから、そしてどこへ

それではイエス・キリスト自身は、ご自分のことを何と言われたのでしょうか。

「あなたたちはわたしのことを知っており、また、どこの出身かも知っている。わたしは自分勝手に来たのではない。わたしをお遣わしになった方は真実であるが、あなたたちはその方を知らない。わたしはその方を知っている。わたしはその方のもとから来た者であり、その方がわたしをお遣わしになったのである。」(28~29節)。

そおにょうにして、天から来られた方であること、そして天へと帰って行かれる方であることを告げるのです。そしてそれが昇天という出来事でありましょう。

イエス・キリストは、ある日、弟子たちにこう問われました。「人々は、人の子のことを何者だと言っているか」。弟子たちが、さまざまな答えを披露した後、主イエスは、ずばりお尋ねになります。「それでは、あなたがたはわたしを何者だと言うのか」。シモン・ペトロは、こう答えました。「あなたはメシア、生ける神の子です」。(マタイ16:13~16参照)

イエス・キリストは、そのように決断を迫って来るのです。当時の宗教的指導者たちは、そこでイエス・キリストを退けたわけですが、下役たちは「あのように語った人はいません」と真理を見抜きました。

私たちもあの下役たちのように、そしてシモン・ペトロのように、「あなたはメシア、生ける神の子です」と、イエス・キリストを受け入れて、従っていく者となりたいと思います。