2025年7月13日説教「共に苦しむキリスト」松本敏之牧師

詩編22編1~20節

マルコによる福音書15章33~41節

(1)白昼の暗黒

本日の箇所は、マルコ福音書のクライマックスとも言えるイエス・キリストが十字架上で息を引き取られる場面です。このように始まります。

「昼の12時になると、全地は暗くなり、3時に及んだ。」マルコ15:33

イエス・キリストが十字架にかけられたのは、25節によれば、午前9時でありましたが、その3時間後の昼の12時に真っ暗になり、それが3時間続いたというのです。これがどういう現象であったのか自然科学的に探ろうとするよりも、そこにどういう意味が込められていたかというほうが大事でしょう。

イエス・キリストの誕生の際には、真夜中であったにもかかわらず、主の栄光が輝き、周りを明るく照らしました。その情景は、まさに暗闇に光が射したということを端的に示すものでした(ルカ2:8~9)。ここに記されている出来事は、ちょうどそれと対極にあります。真っ昼間であるにもかかわらず、全地が真っ暗になるのです。聞こえてくるのは、天使の喜びのメッセージではなく、大自然の嘆きです。あたかも全地が喪に服しているかのようです。

旧約聖書アモス書8章9節を暗示するものでもあります。

「その日になると

私は太陽を真昼に沈ませ

白昼に地を闇とする――主の仰せ。

私はあなたがたの祭りを喪に

喜びの歌をことごとく哀歌に変え

どの腰にも粗布をまとわせ

どの頭もそり落とさせ

独り子を亡くしたような喪に服させ

その最期を苦しみの日にする。」アモス8:9~10

まさに神の独り子を亡くそうとしている神ご自身の嘆きのようでもあります。

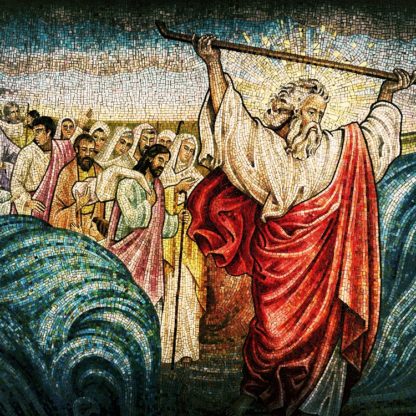

そして主イエスがついに息を引き取られた時、エルサレムの「神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け」(マルコ15:38)ました。この神殿の垂れ幕とは、神と私たち人間を隔てる象徴のようなものです。その向こうの至聖所には大祭司だけが、しかも年に一度だけ民の贖罪(罪の贖い)のために入ることが許されていました。その垂れ幕が裂けたということは、真の大祭司であり、真の犠牲の供え物となったイエス・キリストにより、誰でも神の前に出ることができるようになったということを示しているのでしょう。イエス・キリストが息を引き取った午後3時というのは、ちょうど神殿において小羊をささげる時間であったそうです。

(2)不可解な言葉

イエス・キリストは大声で叫ばれました。

「『エロイ、エロイ、レマ・サバクタニ。』これは、『わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか』という意味である。」マルコ15:34

マタイ福音書では、「エリ、エリ」となっていますが、アラム語(エロイ)とヘブライ語(エリ)の違いであろうと言われます。いずれにしろ、この言葉は、私たちを戸惑わせます。神の子であり、しかも天の神の意志に従って十字架にかかったはずのイエス・キリストが、最後の最後にどうしてこのような言葉を発せられたのでしょうか。

「これは、一見絶望の言葉のようであるけれども、神賛美の一部なのだ」という解釈もあります。実は、この「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」という言葉は、先ほど読んでいただいた詩編22編の冒頭の言葉です。この詩をずっと読んでいくと、だんだんと神賛美に変わっていくからです。出だしを言えば、その後に続く言葉も知られており、何を言いたいかがわかるということでしょう。

しかし私は、この叫びはやはりその言葉のとおりに聞かれるべきであると思います。そうだとすれば、イエス・キリストはここで、自分も捨てられた者としてこの言葉を叫びつつ、今同じように捨てられ、滅びようとしている人々と連帯しておられる。いや連帯というよりも、一体化し、そこで共に滅んでいこうとしておられる、ということです。逆に言えば、そのような人々は、そこでイエス・キリストと一つになるのです。

(3)絞首刑になった子ども

エリ・ヴィーゼルというユダヤ人思想家が、第二次世界大戦中のユダヤ人強制収容所における一こまとして、三人の収容者の絞首刑の様子をこう記しています。

「二人の大人はもう生きてはいなかった。……しかし三番めの綱はじっとしてはいなかった―子どもはごく軽いので、まだ生きていたのである……。三十分あまりというもの、彼は私たちの目のもとで臨終の苦しみを続けながら、そのようにして生と死とのあいだで闘っていたのである。……私が彼のまえを通ったとき、彼はまだ生きていた。彼の舌はまだ赤く、彼の目はまだ生気が消えていなかった。

私のうしろで、さっきと同じ男が尋ねるのが聞こえた。『いったい、神はどこにおられるのだ。』そして私は、私の心のなかで、ある声がその男にこう答えているのを感じた。『どこだって。ここにおられる―ここに、この絞首台に吊るされておられる……』」エリ・ヴィーゼル『夜・夜明け・昼』110頁

モルトマンという神学者は、『十字架につけられた神』という書物の中で、まさにこの文章を引用して、こう語っています。「どんなほかの答えも神を冒瀆することになるだろう。この苦悶の問いに対するほかのどんなキリスト教的答えも存在しないであろう。ここで受苦不能の神について語るとすれば、神を悪魔にすることになるであろう。……ここで無関心の神について語るとすれば、人間をどうでもよいものだと運命づけることになるだろう」(376頁)。

神であれば、神の子であれば、そんなに苦しむはずはない、こんな叫びをあげるはずはない、というのではありません。反対です。まことの神だからこそ、共に絞首台につるされ、共にぴくぴくとけいれんを起こしつつ苦しむのです。まことの神だからこそ、十字架にかけられ、まさに捨てられようとしている者の叫びを共に叫ばれるのです。モルトマンは、苦しむことのない神であれば、それは悪魔だとさえ言い切るのです。

(4)リンチの木と奇妙な果実

このエリ・ヴィーゼルとモルトマンがあげた「絞首刑にあっている子ども」とは別の事例を、私は思い起こしました。それはアメリカ合衆国の黒人神学者ジェームズ・コーンの『十字架とリンチの木』という本の中であげられている事例です。

アメリカ合衆国では、奴隷解放がなされた後も、黒人たちは長い間、差別を受け、虐げられ、殺害されてきました。いやそれは今日でも続いており、「ブラック・ライブズ・マター」(黒人の命も大切だ)という運動につながっています。

南部では、クー・クルックス・クラン(KKK)という私的組織によって、黒人たちの家が焼き払われたり、またリンチで木に生きたまま吊り下げられたりしました。そのリンチの木のことを歌った「奇妙な果実」というブルースがあります。ビリー・ホリデーが歌って有名になりました。その歌はこういう歌詞です。

「南部の木には奇妙な果実がなる、

葉には血を滴らせ、根にも血を滴らせ、

南部の風に揺らいでいる黒い死体、

ポプラの木からつるされている奇妙な果実。」エイミル・ミアロポール、別名ルイス・アレン

これは聞くに堪えないような歌です。事実、白人たちはこの歌を耳にすることを嫌がり、ビリー・ホリデーは、この歌を歌うことを何度も禁じられます。しかし彼女は歌い続けました。これを歌わなければならないと思ったのです。そして黒人たちは、この歌を聞きながら、そこに自分たちの置かれている現実として、「本当にどの通りだ」として受け止めたのでしょう。これはゴスペルではありません。黒人霊歌ではありません。全く世俗的なブルースです。しかし、ジェームズ・コーンは、その奇妙な果実とイエス・キリストを、そしてリンチの木と十字架を重ね合わせるのです。そしてこの「奇妙な果実」の歌をジェームズ・コーンはモチーフとして用いるのです。

(5)十字架の意義①「贖罪」

イエス・キリストの十字架は、私たちにとってどんな意味があるのか。私たちとどういう関係があるのか。これは短い言葉で言うならば、「贖罪」と「共苦」ということができるでしょう。共苦というのは聞き慣れない言葉であるかもしれませんが、後でご説明します。

「贖罪」というのは「罪を贖う」と書きます。私たちの罪を引き受けて、私たちの代わりにそれを負って十字架にかかってくださったということです。神殿で、垂れ幕の向こう、至聖所で、ささげものをするのも罪の贖いのためであったということを先ほど申し上げました。イエス・キリストの十字架は、その究極の贖いのささげものでした。それによって私たちの罪が赦された。天の神様は、イエス・キリストの十字架の犠牲によって、私たちの罪を赦してくださったということです。イエス・キリストの「十字架上の7つの言葉」のうち、ルカ福音書23章34節の言葉がそれをよく表していると思います。

「父よ、彼らをお赦しください。自分が何をしているのか分からないのです。」ルカ23:34

これは、その贖罪の究極の言葉として、その事実をよく表していると思います。そしてこの贖罪の教義(教え)はこれまで、キリスト教会が十字架の中心的メッセージとして強調して語って来たことですので、皆さんもそれなりにお聞きになったことがあろうかと思います。

ただこの贖罪の教えはぴんと来ない、という声もよく聞きます。特に若い人にはそのようです。教会が贖罪を語っていても、若い人がなかなか教会に足を向けることはないかもしれません。

(6)十字架の意義②「共苦」

それに対して、もう一つの十字架の意味は「共苦」ということです。共苦と言っても、どんな字を書くのかしらと思う方もあるでしょう。鹿児島の人ならすぐに、「さつま狂句」を思い浮かべるかもしれませんが、そうではありません。「共に苦しむ」と書きます。そういう日本語はまだ熟語としてあまり定着していないようで、コンピュータの変換でもなかなかでてきません。

「共苦」。これは、イエス・キリストは十字架上で、私と共に苦しんでおられる。私の苦しみを十字架上で担ってくださっているということです。贖罪との違いをもう一度言いますと、贖罪のほうは、「イエス・キリストは十字架によって、私に代わって、私の罪を贖ってくださった」ということですが、共苦のほうは、「イエス・キリストは、十字架の上で、私と共に、私の苦しみを、まさに今苦しんでくださっている」ということです。このメッセージは、特に東日本大震災以降、特に大事なメッセージとして語られてきました。

「この大災害を、神は見ておられるのか。神もイエス・キリストも不在ではないのか。神は知らないのではないか」という批判の中で、「いや神はおられる。イエス・キリストはまさに今十字架の上で私と一緒に苦しんでおられる」ということです。先ほどのユダヤ人の子どもの絞首刑の話も、黒人のリンチの木も、それに通じるものです。このことは、今回のマルコ福音書15章34節の言葉に集約されています。

「『エロイ、エロイ、レマ、サバクタニ。』これは『わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか』という意味である。」マルコ15:34

この叫びは私の叫びだ、ということです。

(7)讃美歌第一編532「ひとたびは死にし身も」

『讃美歌』第一編の532番「ひとたびは死にし身も」という歌がありました。この曲は私の愛唱歌でもありましたので、『讃美歌21』に収められませんでした。2節はこういう歌詞でした。

「主の受けぬこころみも 主の知らぬ悲しみも

うつし世にあらじかし いずこにもみあと見ゆ」

イエス様が受けなかった試練や、イエス様が知らなかった悲しみは、この世には存在しない。どこへ行ってもイエス様が通った跡がある。そういう言葉です。

私たちは、時々「どうして私がこんな試練を受けなければならないのか。」「どうしてこんな悲しい思いをしなければならないのか」と思うことがあるのではないでしょうか。「どうして自分なんだ」と思うこともあるでしょう。しかしどんな試練も、どんな悲しみも、どんな苦しみも、どんな迫害も、どんな病も、イエス・キリストもすでに経験しておられた。「自分だけ、どうして」と思っていたけれども、そこにはイエス様の通られた跡があった、というのです。その究極の苦しみこそが十字架でありました。

私は一人で苦しんでいるのではない。私は一人で悲しんでいるのではない。この試練、悲しみを、イエス様はすでに知っていて、共有してくださっている。共に苦しんでおられる。そのことに、私たちは限りない慰めと救いを見出すのではないでしょうか。

「イエス・キリストは、私たちの苦しみの叫びを共に同じところに立って叫んでくださっている。」まさにそれが「共苦」ということです。それを受け止めた上で、この「絶望の叫びは絶望では終わらない」ということも意味を持ってくるのだと思います。

(8)叫びが聞かれる日が来る

「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」。この言葉は、そのまま聞かれるべきであろうと述べました。そのとおりです。しかしそれでもこの言葉は、それを超えて詩編22編の一部であることを忘れてはならないと思います。そのような叫びで始まりつつ、やがて主のみ業がうちたてられ、主を賛美するようになる。そのような日がいつか来るということを、終末論的出来事として、聖書は私たちに示しています。

「主は苦しむ人の苦難をあなどらず、いとわず

顔を背けず、その叫びを聞いた。

大いなる集会で、私の賛美があなたから出る。

主を畏れる人々の前で、私は誓いを果たそう。」詩編22:25~26

イエス・キリストは、苦しむ者と共に、十字架の上で究極の苦しみを経験されました。百人隊長は、そのような一部始終を見ていたからこそ、「本当に、この人は神の子だった」(マルコ15:39)と告白したのだと思います。