2025年8月31日説教「空き家はねらわれる」松本敏之牧師

列王記上10章1~8節

マタイによる福音書12章41~50

(1)悪霊の好きな家

先ほど読んでいただいた、マタイ福音書12章ですが、43~50節は、本日の日本基督教団の聖書日課です。今日は、その少し前の41節から読んでいただきました。

今日は「空き家はねらわれる」という、ちょっとどきっとするような題を付けました。皆さん、おうちに鍵をかけてこられたでしょうか。最近は空き家でなくてもねらわれることもあるような物騒な事件が多発しています。

さて今日の箇所の少し前のところには、「木」と「実」のたとえ(マタイ12章33節)と、「良いものを入れた倉」と「悪いものを入れた倉」のたとえ(同35節)があります。そこでは外側だけきれいに取り繕うのではなく、内側から清くされることの重要性が語られています。しかし実は「内側を清くする」ということにもまた落とし穴があるのです。主イエスは、とてもおもしろいたとえを話されました。43節以下です。

「汚れた霊は、人から出て行くと、休む場所を求めて水のないところをうろつくが、見つからない。それで、『出て来たわが家に戻ろう』と言う。帰ってみると、空き家になっており、掃除をして、飾り付けがしてあった。そこで、出かけて行き、自分よりも悪いほかの七つの霊を一緒に連れて来て、中に入り込んで、住み着く。」マタイ13:43~45

私たちは、悪霊が好きなところは汚れたところと考えるのではないでしょうか。ところがきれいに掃除をして飾り付けのしてある家を、悪霊はとても気に入ったというのです。ファリサイ派の人々も律法学者たちも、悪霊が近寄る余地もないほど、自らを清く保っていると信じていたことでしょう。しかしまさにそこにこそ、悪霊につけ入られるすきがあったのです。これは逆説的です。そしてそれは私たちクリスチャンが、最も陥りやすい間違いでもあるでしょう。

いったい、何が問題であったのでしょうか。それは、そこが空き家であったということです。もちろんファリサイ派の人々は、自分の心が空き家であったとは思っていません。「イスラエルの神」を主人としていると確信していたことでしょう。「神の家」という表札を掲げていたとさえ言うこともできるでしょう。しかしよく見ると、その「表札」にもかかわらず、主人はいなくて、空き家だったのです。

信仰がいつしか形式的になり、形骸化してしまう。神様がいてもいなくてもたいした違いのない人生。礼拝の出席や献金や奉仕など、やるべきことをきちんとやっています。それで満足している人生。そのようにしている自分に合格点を出し、そのようにしていない他の人(クリスチャンを含めて)を批判します。心のどこかで(いやはっきりと?)、自分はそれほど悪くないと思っています。それを頼みとして生きている。「クリスチャン」という表札を掲げてはいます。私自身、心当たりがないわけではありません。牧師のほうがその危険性が高いと言えるかもしれません。牧師という仕事が、単に職業的になってしまい、信仰生活の感動が薄れていってしまう。それでも仕事ですから、続けなければならない。そういうことに陥りかねないのです。

イエス・キリストは、「そうなると、その人の後の状態は前よりも悪くなる。この邪悪な時代もそのようになる」(12:45)と、どきっとすることを言われるのです。

(2)ニネベの人々とシェバの女王

そこで問われるのは、「表札」で安心することなく、家の中に本当に主人がおられるかどうかを確認すること、いやいつも新たに主人をお迎えすることでしょう。それが「悔い改める」ということの意味です。

主イエスは、こう言われました。

「裁きの時には、ニネベの人たちが今の時代の者たちと共に復活し、この時代を罪に定めるであろう。ニネベの人々は、ヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。」12:41

ニネベの町は堕落した町でしたが(ヨナ書1章)、「あと四十日すれば、ニネベの都は滅びる」(ヨナ書3、4章)というヨナの言葉に真剣に耳を傾け、悔い改めました。それゆえに、悔い改めを必要だとは思っていない「うわべの信仰者」よりも上だというのです。

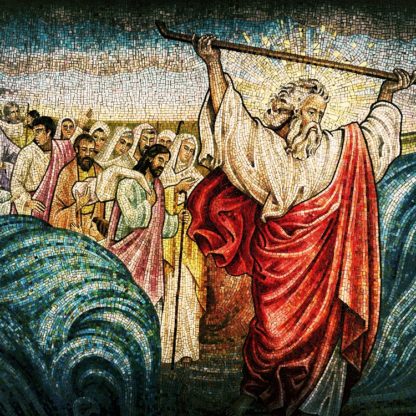

「裁きの時には、南の女王が今の時代の者たちと共に復活し、この時代を罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために、地の果てから来たからである。」12:42

これは、先ほど読んでいただいた列王記上10章に出てくるシェバの女王を指しています。彼女は、列王記によれば、ソロモン王を試そうとしてやってくるのですが、あらかじめ用意しておいたありとあらゆる難問に、ソロモン王が見事に答えるのを目の当たりにし、このように述べるのです。

「あなたの事績とあなたの知恵について、私が国で聞いていたことは本当でした。私は、ここに来て、この目で実際に見るまでは、そうしたことを信じていませんでした。しかし私にはその半分も知らされていなかったのです。あなたの知恵と富は、私が噂に聞いていたことをはるかに超えています。」列王記上10:6~8

そのように敬服し、その知恵の背後には、確かに神がかかわっておられると悔い改めたのです。それぞれのエピソードの終わりに、「だが、ここに、ヨナにまさるものがある」(12:41)、「だが、ここに、ソロモンにまさるものがある」(12:42)とつけ加えられています。もちろんイエス・キリストのことです。私たちも心からの悔い改めをもって、もう一度新たにこの方をお迎えしたいものです。

(3)主にある家族

話の最中で、イエス・キリストの母マリアときょうだいたちが「話したいことがある」と言って、やってきました。彼らは外から人をやって主イエスを呼びつけようといたしました。ここに出てくるマリアは、清純なおとめマリアのイメージではありません。主イエスを出産した後、さらに弟たちを産み、息子イエスに対しても無理解であるような、どこにでもいるようなお母さんのイメージです。彼らは、「息子がとんでもないことをしている。兄がとんでもないことをやらかしている。何とかやめさせなければ」と思ったのでしょう。身内で親しいだけに、かえってイエス・キリストが誰であるかがわからなかったとも言えます。近い存在であることがかえって妨げとなるのです。主イエスも「預言者が敬われないのは、その故郷、家族の間だけである」(マタイ13・57)と言われました。

私たちと主イエスの関係も似たところがあるかもしれません。クリスチャンホームに育った者にとっては、イエス様は身内のような親しさがあります。イエス様のなさった業、話などは小さいころから聞き知っています。それはある面では大きな恵みですが、逆に「よく知っている」という思いがおごりとなって、かえって本当の主イエスとの出会いを妨げることもあるのではないでしょうか。

さきほどの「表札のかかった空き家」にも通じるものがあります。私たちはどこかで、そういう直接的親しさを超えたレベルで、イエス様と出会い直さなければなりません。いくらクリスチャンホームに育った人でも、主体的にイエス・キリストを自分の救い主として受け入れて、み心を行うという決断を経て、初めて本当のクリスチャンとなるのだと思います。

主イエスは「私の母とは誰か。私のきょうだいとは誰か」(12:48)と問うて、弟子たちのほうを指して、こう言われました。

「見なさい。ここに私の母、私のきょうだいがいる。天におられる私の父の御心を行う人は誰でも、私の兄弟、姉妹、また母なのだ。」12:49~50

(4)十字架上で引き合わされた母と子

血のつながりを超えた神の家族、主にある兄弟姉妹が指し示されています。これで思い起こすのは、イエス・キリストが、十字架の上から、十字架の下にいた母マリアと愛する弟子を引き合わされたことです。

イエス・キリストは、母に向かってこのように声をかけます。

「女よ、見なさい。あなたの子です。」ヨハネ18:26

「女よ」というのは、何か親子の情を断ち切るかのような呼びかけです。マリアはそれに対して、ここでは何も答えません。人々のわめき声によってかき消されそうな小さな、小さな声を、一言も聞き漏らすまいと、ひたすら耳を傾けているようです。

そして愛する弟子に言われました。

「見なさい。あなたの母です。」ヨハネ18:27

イエス・キリストが愛する母と愛する弟子を執りもたれたのです。その時から、この弟子はイエスの母を自分の家に引き取りました。

ブルトマンという聖書学者は、これは象徴的に、ヨハネの時代の二つの教会を表していると言いました。母というのはユダヤ人の教会です。すべての教会はそこから生まれた。いわば母なる教会です。しかしヨハネ福音書が書かれた時に、成長し続けているのは異邦人教会でありました。異邦人教会というのは、子なる教会です。

異邦人教会とユダヤ人教会の間には緊張と対立がありました。そうした中で異邦人キリスト教会に対して、「母なるユダヤ人教会を尊敬して、受け入れなさい」と言っておられる。逆に母なるユダヤ人教会に対しては、「自分から生まれてきた異邦人教会を子なる教会として認め、愛し、受け入れなさい」と言う。そのようにこの二つの教会を執りもっておられるのだ。ブルトマンはそう解釈しました。

世界の教会は、イエス・キリストのもとで一つにされている。裂かれた衣が世界に広がる教会を象徴し、一つである下着が、教会が一つであることを象徴しているように、このイエス・キリストの言葉によって、世界全体の教会が執りもたれているのです。

もちろん、この言葉をそのまま書いてある通りに受け取る意味も大きいと思います。イエス・キリストがとりなし、とりもたれる関係。それまでは全く他人であった二人が、ここで親子とされた。「神の家族」がここにできた。これは教会の原点であると言えるのではないでしょうか。イエス・キリストの言葉に基づいた親であり、子である。そこに肉親以上の関係が、ここに形づくられているのです。

もちろんそれは、肉親の家族を否定されたということではないと思います。肉親の家族は、神様が用意してくださったものです。神様が私たちをその中に置かれたのです。肉親による家族関係も「御心」において新たにされる時に、より大きな、かけがえのない祝福を得るのではないでしょうか。