2025年4月13日説教「十字架を負う恵み」松本敏之牧師

マタイ福音書27章32~44節

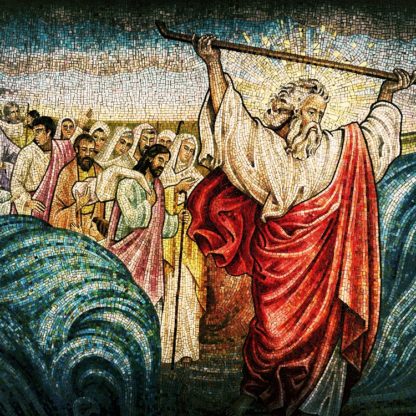

(1)ゴルゴタの丘

イエス・キリストの受難を覚えて、キャンドルの火を一つ一つ消してきましたが、今日はいよいよ最後の6つ目の火を消しました。今日は棕櫚の主日と呼ばれる日曜日、受難週の始まりです。今日与えられた聖書個所は、本日の日本基督教団の聖書日課です。受難物語の中の、イエス・キリストがいよいよ十字架にかけられる部分です。

イエス・キリストが十字架にかけられたのは、ゴルゴタという所でした。これは「されこうべ」という意味だと記されています。なぜこう呼ばれたのかは幾つかの説があります。処刑場にふさわしい名前であるとか、そのあたりに埋葬されないされこうべが散らばっていたとかですが、この小高い丘がちょうど大きな頭蓋骨のような形をしていたというのが最も有力な説のようです。ちなみにラテン語では、カルヴァリアと言います。「カルバリの丘」という言い方は、このラテン語に由来しています。

(2)あざけりを受けるイエス

このゴルゴタに着くと、主イエスは胆汁を混ぜたぶどう酒を飲まされようとされました。これから処刑されようとしている人に対して、ぶどう酒を飲ませるというのは、その痛みを和らげる効果があるので、本来はひとつのいたわりを意味するものでありました。しかしそこに「胆汁」が混ぜられていたというのです。この「胆汁」というのは、これまでの訳では「苦いもの」と訳されていました。いずれにしろ、それは、純粋ないたわりではなく、それでこの男がどんな反応をするか見てやろうというからかい、嘲りがあらわれています。それで主イエスは、少しなめただけで、飲まれませんでした。たとえ胆汁であったとしても、もしも飲んでいれば少しは痛みが和らげられたでしょうが、主イエスは、そのようにして痛みをやわらげる道ではなく、しっかりと覚めた状態で、痛み苦しみを耐え抜くことを望まれたのだと思います。

兵士たちは、イエス・キリストがそれを飲もうと、拒否しようと関係ありません。飲んでいたとしたら「こいつはこんなものまで飲んでいる」と笑ったことでしょう。飲んでいなくても、「ほら見ろ。やっぱり飲めなかった。見てみろ、あの顔を」とあざ笑ったことでしょう。今日のテキストで一貫して示されておりますことは、イエス・キリストが徹底して侮辱され、あざ笑われて十字架にかけられて死んでいくということです。いよいよ十字架にかけられました。神の子が十字架にかけられている瞬間、十字架の下では、ゲームのようにしてくじをしてその服を分け合っています。死刑囚の服を分け合うことは死刑執行人の職務特権であったようです。

詩編22編の17節以下にこういう言葉があります。

「犬が私を取り囲み

悪をなす者の群れが獅子のように

私の両手両足を囲んでいる。

私は骨をみな数えることができる。

彼らは目を留めて、私を眺め回す。

私の服を分け合い

衣をめぐってくじを引く。」詩編22:17~19

マタイは、この詩編の言葉がこのように実現したということを示そうとしているのです。

(3)ユダヤ人の王イエス

そして罪状書きが掲げられました。「これはユダヤ人の王イエスである」というものでした。ここにもあざけり、侮辱があります。本当は誰も王だとは思っていないのです。だからこそ、あざけりになるのです。しかしこの看板は、その看板を立てた人のあざけりを超えて、不思議にも真実を指し示しています。

みなさん、イエス・キリストがお生まれになったとき、博士たちがエルサレムへ来て何と言ったか、覚えておられるでしょうか。「ユダヤ人の王としてお生まれになった方は、どこにおられますか」と尋ねたのです。この質問にはあざけりの意図はありませんでした。純粋にそう尋ねたのです。「ユダヤに新しい王がお生まれになった。その方を礼拝したい。」ユダヤ人の王として、そして同時にそれを超えて世界の王としてお生まれになったお方がイエス・キリストでした。そしてそのイエス・キリストが、今同じ「ユダヤ人の王」という看板のもとで、死のうとしておられるのです。

(4)十字架から降りて来い

イエス・キリストの十字架の両側には、二人の強盗がすでに十字架につけられていました。ここで三本の十字架が立ったのです。あざけりは続きます。今度は通りすがりの人々です。彼らは頭を振りながら、こう言いました。

「神殿を壊し、三日で建てる者、神の子なら、自分を救ってみろ。そして十字架から降りて来い。」マタイ27:40

「頭を振る」というのはあざけりの動作だそうです。この言葉は、イエス・キリストの宗教裁判に由来しています。

「この男は『神の神殿を打ち倒し、三日あれば建てることができる』と言いました。」マタイ26:61

それを思いだし、引き合いに出しながら、「それだけの力があるのであれば、まず自分を救ってみて、十字架から降りて来たらどうなんだ。死んでしまったら、元も子もないではないか」ということでしょう。彼らの多くは、ののしってこう言ったのでしょうが、もしかすると、何人かは誰かがそうののしるのを聞きながら、心のどこかで、「こういう風に挑発したら、もしも本当に神の子だったら黙ってはいないだろう」と、反応を伺いながら言っていたかも知れません。「本当に神の子ならその証拠を見せてくれ」ということです。しかしイエス・キリストは何も反応なさいませんでした。

あざけりはまだまだ続きます。通行人の次は、祭司長、律法学者、長老たちです。彼らも同じようなことを言っています。

「他人は救ったのに、自分は救えない。イスラエルの王だ。今すぐ十字架から降りるがいい。そうすれば、信じてやろう。彼は神に頼ってきた。お望みならば、神が今、救ってくださるように。『私は神の子だ』と言っていたのだから。」マタイ27:42~43

彼らは思惑通りにイエス・キリストを十字架にかけました。勝ち誇ったように、あざ笑って言ったのでしょうか。

そしてさらに4番目に、隣で十字架につけられていた強盗までもが、同じようにイエスをののしりました。同じ立場で共に苦しんでいるはずの人間さえもが、さらに惨めな人間をののしるのです。

(5)映画『最後の誘惑』

『最後の誘惑』(The Last Temptation of Christ)という映画があります。1988年の映画です。非常に赤裸々な人間的なイエスを描き、イエス・キリストとマグダラのマリアのラブシーンなどスキャンダラスな場面もたくさん出てくるので、騒然たる論議を巻き起こした映画です。アメリカでは大規模な上映反対運動も展開されたそうです。確かに聖書とは、随分かけ離れた部分もある。首をかしげざるをえないような部分も多いので、あまりみなさんにお薦めできるような映画ではありませんが、この映画で取り扱われているテーマは、私は非常におもしろいと思いました。これは1957年に死んだギリシャの哲学者、ニコス・カザンザキスの小説を映画化したものだそうです。

イエス・キリストの生涯も普通とは大分違う視点から描かれているのですが、最も違うのは十字架にかけられた後です。十字架の下では、みんなが首を振り、手を振り上げてののしっているのですが、イエス・キリストは、絶望のうちに、「わが神、わが神、なぜ私をお見捨てになったのですか」と叫びます。46節の言葉です。そこまではまあまあほぼ聖書の通りです。そこからだんだんと意識がもうろうとしてきたのか、ののしりの声が遠ざかっていき消えていきます。人々のののしる画面だけが無音状態でしばらく続きます。そうすると、十字架の下にかわいい少女が現れるのです。イエスが「あなたは誰か」と尋ねると、「神から遣わされた天使です」と答えます。そして「あなたはもう十分苦しみました。もう苦しむ必要はありません」と言って、すうっ、すうっと、イエス・キリストの手と足に打ち込まれた釘を抜いていき、イエス・キリストの足に口づけをします。そしてイエス・キリストは、彼女に手を引かれて十字架から降りてくるのです。人々はののしり続けているのですが、誰も気づきません。そしてイエス・キリストはその群衆の間を通り抜けていく。

彼を丘の下で待っていたのはマグダラのマリアでした。そしてイエス・キリストは彼女と結婚をし、幸せな家庭を築きます。子どもも何人も生まれました。イエス・キリストは大工として生計を立てます。やがてマグダラのマリアに先立たれるのですが、今度はマルタの妹マリアと再婚をし、幸せに年老いていくのです。そしてもう老衰で死にそうになる年齢に達しました。イエス・キリストは、「幸せな人生だった。若い頃は、自分は神の子だ、などと思っていたが、あの頃のことを思うと恥ずかしい」と、過去を振り返っています。その間、天使と名乗った女の子は、ずっとこのイエス・キリストの生涯についているのですが、実はそれが悪魔なのでした。

悪魔はすでにイエス・キリストを荒れ野で誘惑したのですが、失敗に終わっていました。敗れたとき、「いつかまた会おう」と立ち去ったのですが、その悪魔が、十字架にかかって苦しんでいるイエス・キリストの前に、姿を変えて再び現れたのでした。

かつて荒れ野で悪魔は、イエス・キリストを高い神殿の屋根の上に立たせて、こう言いました。

「神の子なら、飛び降りたらどうだ。

『神があなたのために天使たちに命じると

彼らはあなたを両手で支え

あなたの足が石に打ち当たらないようにする』

と書いてある。」マタイ4:6~7

今、これとそっくりの言葉を、十字架の下を通り過ぎる人が、祭司長たちが、律法学者、長老たちが、そして強盗たちが叫んでいるのです。

「神の子だったら、十字架から降りてきたらどうだ。」

そしてあの荒れ野で悪魔が語った通りに天使が現れて、イエス・キリストを介抱してくれたのです。それが悪魔の「最後の誘惑」だったのでした。

映画では、年老いたイエスの臨終の床にペトロやユダが現れ、「あれは天使なんかではない、悪魔だ」という叫ぶのです。そこで、彼ははっと我に返ります。そしてその死の床を這いだし、這いながら十字架へと帰っていくのです。その瞬間に十字架の上のイエス・キリストも我に返るのです。幸か不幸か、すべては幻想だったのです。映画上のイエス・キリストは少しほっとしたような表情を見せて、「すべては終わった」「成し遂げられた」と叫んで息を引き取るのです。ざっとそういうあらすじです。

(6)十字架に留まり続けるイエス

このストーリーの意味していることは、何でしょうか。それは、「イエス・キリストがもしもあのとき、十字架から降りてきていたら、それはもはやメシア(キリスト)ではなかった」ということです。十字架から降りてきてしまったら、もはや救い主ではないのです。私とは何の関係もなかった、一人の偉人の物語ということになっていたでしょう。悪魔の最後の誘惑は、キリストをもはやキリストではなく、普通の人間にしてしまうことにあったのでした。

十字架の下からは、「神の子ならそこから降りて来い。そうすれば信じてやろう」という叫びが聞こえてきました。確かに神の子であれば、そうすることもできたでしょう。しかしイエス・キリストは十字架から降りてみせることによってではなく、十字架に留まり続けることによって、まことに神の子であること、そして真の救い主であることを貫かれたのでした。

イエス・キリストは、地上に降りるのではなく、十字架に留まり続ける。そのようにして、地上(地面)を突き抜けて陰府の国にまで落ちて行かれた。それは陰府の国にいる死者をさえも引き上げて天へ上っていくためでした。わたしは、こうしたところにこそ、真実のキリストの姿がある。逃げないで、苦い杯を最後まで飲み干された。それは、私たち人間の中で苦い杯を飲むことになる、その人と同じ苦しみを、キリストも味わい、その苦しみを共に担ってくださるためでした。

だからこそ、私たちの真の救い主なのです。だからこそ真の神の子であり、だからこそ真の王なのです。「ユダヤ人の王イエス」、この看板を立てたものがあざ笑ってつけたにしても、この看板に偽りはないのです。ユダヤ人の王にとどまらない、まことの王が、この看板の下で十字架にかかっている。降りて来ないで、両手を広げてはりつけになっている。その姿こそが、この看板が真実であることを指し示しているのです。

「他人は救ったのに、自分は救えない。イスラエルの王だ」。その通りなのです。この言葉がどんなにあざけりの言葉として語られたとしても、それは真実の王を指し示した言葉でありました。

(7)キリストの十字架を負う恵み

さて、今日の聖書の箇所の最初には、このゴルゴタの丘に至るまでの道のり(悲しみの道、ヴィア・ドロローサ)で起こった小さなエピソードが記されています。

「兵士たちは出ていくと、シモンという名前のキレネ人に出会ったので、この人を徴用し、イエスの十字架を担がせた。」マタイ27:32

このシモンという人が、なぜここにいたのかわかりません。恐らくたまたまそこを通りかかっただけなのです。しかし運悪く兵士に見つかり、「おい、そこの男」と呼び止められてしまいました。そしてイエス・キリストに向けられている冷たい視線、そして嘲笑、罵倒、ののしり、彼もいっしょに受けることになってしまいました。彼だって、こんな屈辱的なことはしたくなかったでしょう。仕方なく、イエス・キリストの十字架を担がされたのです。それが、イエス・キリストの最後の道において受けた唯一の人間的な救助でした。

このキレネ人シモンの姿は、よく言われるようにキリストに従って行くクリスチャンの姿を指し示しています。キリストがみんなから辱められて十字架への道を歩まれるとすれば、それに従う私たちも、このシモンと同じように辱められて当然ではないか。イエス・キリストに従って生きるということは、栄光の道ではなく、この世的にはどこかで恥ずべき道を歩むことであるはずだと、告げられているように思います。

(8)不当な苦しみ、不当な辱めの意味

またこのシモンの姿には「強いられた恩寵」「強制された苦悩と恵み」があります。私たちには、いやいやながらでも重荷を引き受けていかなければならないことがあります。しかしそこにいつしか「思いがけない恵みがあった。いやな役目を課せられたと思っていたけれども、気がついてみたら、自分の目の前をキリストが歩んでいた」ということがあるのではないでしょうか。

私たちが何か不当な苦しみ、不当な辱めを受けていると感じる時には、私たちのすぐそばを、(ルカによれば、目の前を)キリストが歩いているということを思い起こしていただきたいと思います。誰よりも不当な苦しみ、不当な辱めを受けられたのは、イエス・キリストです。そして私たちが不当な苦しみと辱めを受ける時、私たちはキリストに似たものとされて、キリストの後を歩むのです。

キレネ人シモンは最後まで十字架を負わされて、そして十字架にかけられたというのではありません。キレネ人シモンが十字架を担いだのは、ゴルゴタまでのほんのわずかな道のりでした。それによって、シモンはキリストの苦しみの、ほんの一端を見せていただいた。参与させていただいたのです。ゴルゴタに到着し、キリストに十字架が戻されたとき、シモンの肩から十字架が降ろされました。

私たちの負う苦しみというのも、このシモンの負った十字架のように、キリストの負われた苦しみのほんの一部に過ぎないと受け止めることができるのではないでしょうか。ですから、私たちも不当な重荷を負わされる時、不当な辱めを受ける時、自分もキリストの苦しみに参与することがゆるされているのだと思えるようになりたいと思います。キリストが共に担ってくださる。キリストは今も共に歩み、前を歩み、やがてその十字架を私たちの肩から降ろし、御自身が担ってくださることを覚えたいと思います。

キリストは十字架から降りて来ないで、両手を広げ、はりつけになったまま死んでいかれる。そこに私たちはまことの救い主、まことの王を見いだしたいと思います。