2025年10月12日説教「それぞれに遣わされる」松本敏之牧師

サムエル記上16:6~7 ガラテヤの信徒への手紙2:1~10

(1)神学校日

本日は、日本基督教団の定める神学校日です。牧師を志している神学生たちのために、また牧師を送り出す神学校のために祈り、捧げものをしたい、そしてしていただきたいと思います。私たちの教会では、神学校日献金として、日本基督教団へ献金を送る他、日本聖書神学校、東京神学大学、農村伝道神学校にも献金を送っています。また最も関係の深い日本聖書神学校に対しては、その他にも、皆さんからの個人献金もお願いしていますので、どうぞよろしくお願いします。

鹿児島では、それらの神学校が地理的に遠いこともあり、あまり神学生が身近ではありませんが、今年の創立記念礼拝では、貴村かたる牧師が説教をしてくださいました。貴村牧師は「神学校(東京聖書学校)に通う間、鹿児島加治屋町教会が自分の生活や学費を支えてくださった。鹿児島加治屋町教会は私にとって、お母さんのような存在です」と感謝の言葉を述べてくださいました。

私たちの教会の出身ではありませんが、日本聖書神学校の3年生には鹿児島出身の学生がおられて、今年の夏休みに帰省した折には、ちょうど私が休暇で留守にした礼拝に出席されたようです。来年は最終学年になられますので、もしも日程があえば、そうした帰省の折にでも説教をしていただければと思います。

(2)パウロのエルサレム行き

これまで、すでに何度かお話ししてきましたが、ガラテヤの教会はパウロの伝道によって始まったものでした。ただパウロが去った後、パウロとは違う考え方の指導者がパウロのやってきたことを否定しようとしていました。パウロは、「人はただイエス・キリストの恵み、イエス・キリストへの信仰によって義とされる、すなわち救われるのだ」と説いてきましたが、その後に来た指導者たちは、「いややはり、律法を守ることは救いに欠かせない、特に異邦人が悔い改めた場合は割礼を受けなければならない」と説き始めていました。パウロはそうした問題を抱えながら、使徒ペトロたちと話し合うためにエルサレムへ上ったのでした。

今日のテキストの最初、2章1節には、次のように記されています。

「その後14年経ってから、私はバルナバと一緒に、テトスも連れて、再びエルサレムに上りました。」ガラテヤ2:1

遡って1章18節には、「それから3年後に、エルサレムに上ってケファを訪ね、彼のところに15日間滞在しました」とありますので、そこから数えて14年後ということです。最初の3年を足しますと、パウロがクリスチャンになって17年後のことであったことがわかります。

パウロはダマスコへ向かう途上で、「復活のキリストに呼びかけられる」という劇的な形で回心をしましたが、その後17年という年月が経っています。その年月が、パウロの回心は決して一時の興奮ではなかったということを証ししていると思います。むしろその年月が彼の信仰を確かなものとし、「福音の真理」(5節)とはいったい何であるかということを明確にしていったということができるでしょう。17年の間にそれを検証していったのです。一時の興奮だけでは、決して信仰は長続きしません。

ペンテコステの出来事(使徒言行録2章参照)は、聖霊が降ってさまざまな言葉で語りだしたということですから、確かに一種の興奮状態であったということは言えると思います。しかしながら、決してそれだけでは教会の出発点にはならなかったでしょう。そうした経験によって、一人一人信仰の炎が燃え上がった後、その興奮が収まった後も、信仰の火は、弟子たちの中で静かに持続的に燃え続けた。そしてそういう持続的な信仰こそが一人一人を内側から支え、教会を産み出す原動力になっていったのであろうと思います。

パウロのエルサレム行きの話に戻りますが、実は、この時の同じ出来事について使徒言行録が、別の視点から記しています。使徒言行録の著者はルカですので、違う視点から書かれています。少し長いですが、それを読んでみたいと思います。使徒言行録15章1節以下です(聖書協会共同訳では新約聖書の237頁)。

「ある人々がユダヤから下って来て、『モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなたがたは救われない』と兄弟たちに教えていた。そして、パウロやバルナバとその人たちとの間に、激しい対立と論争が生じたので、この件について、使徒や長老たちと協議するために、パウロとバルナバ、そのほか数名の者がエルサレムに上ることになった。(3節略)エルサレムに到着すると、彼らは教会の人々、使徒たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共にいて行われたことを、ことごとく報告した。ところがファリサイ派から信者になった人が数名立って、『異邦人にも割礼を受けさせて、モーセの律法を守るように命じるべきだ』と言った。 そこで、使徒たちと長老たちは、この問題について協議するために集まった。議論を重ねたのち、ペトロが立って言った。『兄弟の皆さん、ご存じのとおり、ずっと以前に、神は、あなたがたの間で私をお選びになりました。それは、異邦人が、私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように異邦人にも聖霊を与えて、彼らを受け入れられたことを証明なさったのです。(この「異邦人にも聖霊を与え」という言葉は、聖霊降臨という出来事があの時一回限り、ユダヤ人の間で起こったというのではなく、その後継続的に起こった、異邦人の間でも起こったことを示していると思います。)また、彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでした。それなのに、なぜ今あなたがたは、先祖も私たちも負いきれなかった軛を、あの弟子たちの首に掛けて、神を試みようとするのですか。私たちは、主イエスの恵みによって救われると信じていますが、これは、彼ら異邦人も同じことです。』」使徒言行録15:1~11

この使徒言行録の記述からも、ペトロが基本的にパウロと同じ考え方であったことがわかります。ガラテヤの信徒への手紙のほうでは、2章3節に、「しかし、私と一緒にいたテトスでさえ、ギリシア人であるのに、割礼を強いられませんでした」とあります。

パウロはあえて無割礼のギリシア人のテトスを連れていったのでしょう。「割礼を受ける必要はない」ということを確認するために。ペトロたち、エルサレムのおもだった人たちもそういうふうに認めたということです。パウロの論敵たちは、いわばペトロたち、エルサレムの主だった人たちの権威を笠に着て、パウロを批判、非難したのですが、当のペトロたちはむしろパウロを理解し、パウロに近い理解を持っていたことがわかります。

(3)神は人を分け隔てしない

おもしろいのは6節です。

「おもだった人たちからも強制されませんでした。――彼らがそもそもどのような者であったにせよ、私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません――実に彼らは私に何も課すことをしませんでした。」ガラテヤ2:6

普通であれば、有名な人、あるいは信頼できる人が自分たちと同じところに立って、自分たちの味方をしてくれるのであれば、その人がどんなに偉いかを強調するでしょう。そのほうが自分たちの人気も信用もあがります。自分はこの人と同じところに立っているのだということを強調して、その人の人気や評判にあずかろうということが多いのではないでしょうか。

この時のパウロも、ペトロの評判で、自分を持ち上げることもできたと思いますが、パウロはそれをしません。パウロは、ペトロが誰であれ、ヤコブが誰であれ、そんなことはどうでもいいことだ、と言います。かつてのパウロであれば、そういうことも気にしたかも知れませんが。しかし今はもうそういうことは卒業してしまった。人は評判であるとか、地位であるとか、名誉であるとかで分け隔てするけれども、神は人を分け隔てなさらない。そういうことがぽつっと、挿入のように書いてあるわけです。

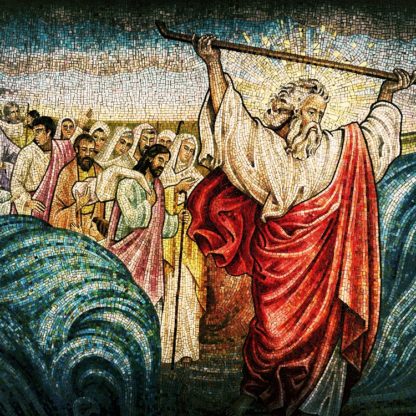

かつてサムエルがサウル王の後に王となるべき人物を捜していました時、このダビデを見出すわけですが、その直前に、神さまがサムエルに向かって、有名なことばを語られました。

「私は人が見るようには見ない(からである)。人は目に映るところを見るが、私は心を見る。」サムエル記上16:7

以前の口語訳聖書(1954年訳)で紹介しますと、「わたしが見るところは人とは異なる。人は外の顔かたちを見、主は心を見る」(サムエル記上16:7)。有名な言葉ですから、お聞きになったことがあるかも知れません。

少し余談になりますが、私の育った姫路には、「芳賀写真館」というクリスチャンの写真屋さんがおられました。私の母と同じ、キリスト同信会という教会に属している方でした。その芳賀写真館の前には、こういう言葉が掲げられていました。

「写真は人の姿を映し、福音は人の心を映す。芳賀写真館」

ちょっとかっこいいですよね。「写真は人の姿を映し、福音は人の心を映す。芳賀写真館」。さらっと伝道している。もともとは、ここの聖書の言葉を逆手にとって、写真もいいことをするということを述べているのでしょう。それを懐かしく思い起こします。

まさにこの時のパウロも、そうした主なる神のことを心に留めていたのだと思います。

(4)信仰の一致と、働きの違い

さてペトロたち、エルサレムのおもだった人たちと、自分が基本的に同じ信仰に立っていることを確認したパウロは、今度はその先のことを語ります。それは役割分担ということです。

「それどころか、ちょうどペトロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けていない人々に対する福音が委ねられていることを認めました。ペトロに働きかけて彼を割礼を受けた者への使徒としてくださった方は、私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださったのです。」ガラテヤ2:7~8

このことは分裂を意味するのではありません。むしろお互いの間の賜物の違い、召命の違い、あるいは立っている、遣わされた場所の違いは、主の働きの広がりを示すものであると思います。ペトロにはペトロにしかできないことがあり、パウロにはパウロにしかできないことがある。お互いに信頼しつつ、違った役割を担っていく。

私たちの場合もそうではないでしょうか。牧師の間にも賜物の違いがありますし、召命の違いもあります。

私が神学校に入った時に、すでにその賜物の違いを感じ、そして広がりを実感しました。高校を卒業してすぐに神学校に来た人もいましたし、大学を出てから来た人、すでに社会でひと働きをなさった後で来た人もありました。変わり種では、婦人警官であった方もいましたし、お医者さんもいました。もっともお医者さんを完全にやめるわけではなく、その後も医師を続けながら、牧師としても働きたいと思われたのです。高校を出てまっすぐに来るのは早すぎるのでは、と考える人もありますが、若くて脳が柔軟なうちに、語学を学ぶのは有利ですね。ギリシア語、ヘブライ語、ラテン語、ドイツ語、いろいろやりますので、やはり若くして来た人は得だなあと思いました。

卒業後の働きもさまざまです。学者タイプで学問的に貢献をする牧師もいますし、現場で汗を流す方があっているという牧師もいます。キリスト教主義学校の教師になる者もあれば、病院のチャプレンになる者もあります。宣教師として海外に出る者もあれば、国内にいて、外国人に対する働きをする人もいます。都市の伝道に従事する者もあれば、農村伝道に従事する者もあります。青年伝道に向いている者もあれば、老人介護を通して伝道する者もある。音楽伝道ができる牧師もあれば、まんがで伝道する牧師もいます。それらに優劣をつけることはできませんし、つけてはならないでしょう。またそれらがお互いに排除しあうのではない。信頼し合って、協力し合わなければならないと思います。「君はあっちか、私はこっちでがんばる。お祈りしてるからね」。そういう信頼に基づいた役割の分担がここで始まっているということができるでしょう。

牧師だけではなく、一般の職業でもそうだろうと思います。クリスチャンのみんながみんな牧師になるわけではありません。牧師になる人が増えるのはうれしいことですけれども、この世の真っ只中で、クリスチャン以外の人たちと一緒に仕事をしながら、証をしていくというのも大事な召命であると思います。

あるいは教会内の働きもそうでしょう。それぞれに向き不向きがあります。字の上手な人もいます。歌のうまい人、子どもの相手が得意な人もいます。それぞれが排除しあうのではない。協力しあって、主の働きのために自分の持っているものを捧げていくのです。それが教会であります。

今日は引用が多くなりますが、もう一つ大事な言葉を紹介します。どうぞそのままお聞きください。コリントの信徒への手紙一12章4節以下です。

「恵みの賜物にはいろいろありますが、それをお与えになるのは同じ霊です。務めにはいろいろありますが、仕えるのは同じ主です。働きにはいろいろありますが、すべての人の中に働いてすべてをなさるのは同じ神です。一人一人に霊の働きが現れるのは、全体の益となるためです。ある人には、霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊に応じて知識の言葉が与えられ、ある人には同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言を語る力、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし、これらすべてのことは、同じ一つの霊の働きであって、霊は望むままに、それを一人一人に分け与えてくださるのです。」コリント一12:4~11

聖霊によって始まった教会が、聖霊によって一人一人に賜物を与えられ、そしてまた聖霊によって一つとされる。そのようなことを思い起こさせてくれるパウロの言葉です。

(5)一致のしるしとして

もっともこの時のパウロとペトロの違いというのは、それほど単純ではなく、もう少しデリケートです。ヴィジョンの違いとでも言いますか、考え方の違いも、あるでしょう。なかなか「あなたはあっち、私はこっち」ではすまない問題があります。時に対立にもつながりうることを含んだ、デリケートな問題です。

パウロたちとペトロたちはそれぞれ立っている場所が違い、見ているヴィジョンも違っていましたが、9節にこのように記されています。

「私にこのような恵みが与えられたのを認めて、ヤコブとケファ(ペトロ)とヨハネ、つまり柱と目されるおもだった人たちは、私とバルナバに交わりのしるしとして右手を差し出しました。」ガラテヤ2:9

違いはあるのです。違いはありつつも、「共に歩むのだ」という意思表示として握手を求めたのです。私はこうしたことこそ、聖霊の最も大きな働きの結果ではないかと思います。デリケートな問題を取り扱っているのです。異邦人も割礼を受けるべきかどうか。次回、読む予定にしています11節以下を読むと、ケファ(ペトロ)やバルナバでさえも、まだぐらぐらと揺れていることが分かります。確固たる意志を持っていたのではないようです。でもパウロが言うことを信頼して、「よし委ねていこう」。そういう気持ちではなかったでしょうか。

(6)貧しい人々への配慮

そしてペトロたちはたった一つだけパウロたちに注文をつけました。それは「貧しい人たちのことを忘れないように」ということでした。「貧しい人たちのことを忘れないように」。どんな立場にいようが、どういうヴィジョンをもっていようが、決して貧しい人たちを決しておろそかにしてはならない、ということ。これは大切であると思います。

私は貧しい人々がどのように取り扱われているかということが、その社会、あるいはその共同体の試金石ではないかと思います。どんなに立派なことを言っていようとも、どんなに立派なことをしているように見えようとも、もしもそこにおいて貧しい人々がないがしろにされているならば、それはあやしい。あるいは、それだけのものに過ぎないということです。貧しい人々への思いやりがあるかどうかで、その共同体に命が通っているかどうかがわかるからです。そういうことを暗示しているのではないでしょうか。

旧約聖書の律法は、細かい、面倒なことをいろいろと規定していますが、繰り返し出てくることは、「孤児と寡婦と寄留者をないがしろにしてはいけない」ということです。「孤児(みなしご)、寡婦(やもめ)、寄留者(外国人)」というのは、当時の社会において、最も弱い立場に置かれていた人々です。その人たちのことをいつも、心にとめて過ごしなさい。収穫の時にも、「貧しい人や寄留者が来て落ち穂拾いができるように、全部つみ取ってしまってはならない」(レビ記19:9~10)、というようなことが書いてあります。今日の合理的な考え方からすれば、あれっと思うことが、聖書に書いてある。私はそういうのを見ると、この古い律法に神さまの心が通っている、命が通っていると思うのです。こういう思いやりが生まれるかどうか、そうしたことも、聖霊の結ぶ実りの一つではないかと思います。私たちもそうした実りを持つことができるように祈りつつ、歩んでいきたいと思います。