2025年8月10日説教「ラザロの復活」松本敏之牧師

ヨブ記17:1-3, 11-16

ヨハネ福音書11:28-44

(1)召天者記念日

本日の礼拝は、召天者記念礼拝として守っております。

私たちの教会では、この1年の間に、次の3人の教会員および関係者の方々を天にお送りいたしました。前にお写真が並べられています。徳田知子さん(1月6日、73歳)、石松健男さん(1月31日、80歳)、髙野敏章さん(6月21日、87歳)でありました。

徳田知子さんは、教会員徳田穣さんのお連れ合いです。髙野敏章さんは教会員髙野睦子さんのお連れ合いです。お二人とも教会員ではありませんでしたが、それぞれのお連れ合いが教会の礼拝に行かれたり、役員として多くの時間を割き、教会の奉仕に参加されたりするのを認め、快く送り出してくださいました。またご自身も教会活動に参加してくださいました。

また石松健男さんは北九州(福岡県中間市)にお住まいでしたが、毎月欠かさず献金をお送りくださり、そこに必ず一筆添えて、近況を記してくださいました。その一言に、私はとても励まされました。またお誕生日が私と同じでしたので(7月11日、セブンイレブン)、とても親しみがあり、誕生日カードを書き送るたびに、そのことに触れていました。遠方のため、私が葬送式を執り行うことはできませんでしたが、3月29日に行われた記念会では、メッセージを取り次がせていただきました。また召天1年にあたる来年の1月31日には、納骨式のために北九州へ伺うことにしています。

お名前を聞きながら、それぞれ交わりのあった方々は心のうちにさまざまな思い出がよみがえってくるのではないでしょうか。またそれ以外にも皆さんの中には、この1年の間にご家族を天に送られた方があるでしょうし、近年に大事な方を亡くされた方もあろうかと思います。

死というのは、すべての人に訪れるものです。そこにはひとつの例外もありません。毎日誰かが必ず死んでいます。その意味では、死は日常的な出来事です。しかし親しい人の死、父母、夫、妻、そして時には自分の子ども。この死は私たちに耐え難い悲しみと苦しみをもたらすものです。その意味で親しい人の死というのは、あってはならないこと、受け入れがたい現実です。死というのは、最も日常的な出来事でありながら、最も非日常的な出来事でもあると言えるのではないでしょうか。

(2)心に憤りを覚えるイエス

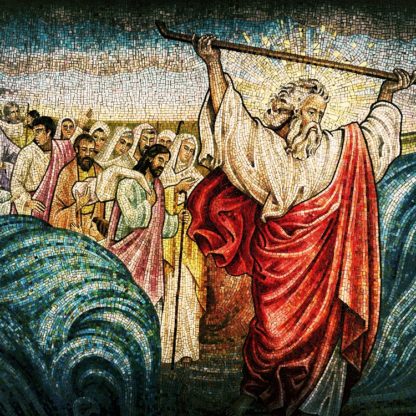

今日読んでいただいたヨハネによる福音書はヨハネ福音書11章に記された「ラザロの復活物語」の締めくくりにあたる部分です。召天者記念日にふさわしい御言葉であります。

「イエスは、再び心に憤りを覚えて、墓に来られた」と始まります。イエス・キリストは一体、何に憤りを覚えられたのでしょうか。33節にも「イエスは心に憤りを覚え、興奮して言われた」とありました。人の不信仰に対して、ということも考えられますが、それよりも、マリアを初めとして、そのように人を悲しませている力、死の力に対して、でありましょう。私たちの目の前では、それ(死)が圧倒的な力をもって、私たちを威圧しているのです。その力に対して、「憤り」をもたれた。マリアが涙しているのを見ながら、イエス・キリストも涙を流された。これは、「もらい泣き」というレベルをはるかに超えております。「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く」真実の人、真実の隣人としてイエス・キリストは私たちの傍らに立たれるのです。

そして私たちの傍らで、私たちを威圧し、封じ込める死の力に対して怒りをあらわにされる。私たちは、よほど不条理な死に対しては怒りを覚えることがありますが、多くの場合、その気持ちも起こらない。あきらめ、どうしようもない無力感に襲われます。人間の力の限界を思わされます。しかしこの時もそうした中、一人、この死の力に対して、怒りをあらわにされた。それは無駄な抵抗としての怒りではありません。最後の抵抗としての怒りでもありません。

私たちのそのようなやるせない思いとしての怒りを代表しつつ、あるいはそれさえも起こらない無力感を叱責しつつ、唯一その力に対抗しうるお方として、いやその死を超える力と権能を備えたお方として、心に憤りをもって、墓の前に立たれるのです。私たちの傍らで、死を敵として見据えておられるこのお方が、私たちの救い主、イエス・キリストであります。

(3)「石を取りのけなさい」

イエス・キリストは、心に憤りを持ちながら、「その石を取りのけなさい」と言われました。マルタは、「主よ、もう臭います。四日もたっていますから」(40節)と言います。こちらまで臭ってきそうな、リアルな表現です。人間の体は死んだその時から腐敗が始まっていきます。四日も経つと、もう異様なにおいが立ち込めていたのでしょう。当時は、ドライアイスもありません。当時のユダヤ地方の墓は、ほら穴のようなところであったようですが、そこに大きな石のふたをしました。死臭が外に洩れるのをふせぐためであったと思われます。

マルタの言葉には、「一体何をなさろうと言うのですか」という思いが表れています。彼女は、この直前にイエス・キリストへの信仰を明らかにしたばかりでありましたが、そえにもかかわらず、これから彼がしようとしていることがわからないのです。愛するラザロの体がそのように死臭を放っている現実を受け入れられないということもあったでしょう。誰でも、愛する人の体がそういう臭いを放つのには耐え難い気持ちをもつものです。

しかしイエス・キリストは、そのような気持ちに逆らうように「石を取りのけなさい」と命じられる。これはイエス・キリストの命令です。イエス・キリストは、さらに「もし信じるなら、神の栄光を見ると言ったではないか」(40節)と続けられました。人々が半信半疑で石を取りのけますと、イエス・キリストは天を仰いで、こう祈られました。

「父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを、私は知っています。」ヨハネ11:41

祈りとは何であるかを教えられるように思います。イエス・キリストの祈りは感謝で始まりました。主イエスは別のところで、「あなたがたの父は、願う前から、あなたがたに必要なものをご存知なのだ」(マタイ6:8)と言われました。「それならば、祈る必要などないのではないか」と思われるかも知れません。しかしいやそのようなお方であるからこそ、私たちは安心して、どんなことでも率直に祈ることができるのではないでしょうか。

(4)信仰の目で見る

主イエスは、「もし信じるなら、神の栄光を見る」(40節)と言われました。信じる時に初めて、神の栄光を見るのです。同じことを経験していても、そこに信仰がなければ、神の栄光を見ることはありません。同じ出来事を目の当たりにしても、そこに神様のメッセージを読み取ることができるかどうか。それは私たちの信仰にかかっているのです。

もちろん私たちの信仰があろうとなかろうと、神の業は始まっています。なされています。それは客観的事実です。私たちの信仰に左右されるものではありません。それはすばらしいことであり、だからこそ私たちは力を得るのです。しかしそれだけでは、私たちの人生は変わりません。それが変わるとすれば、私たちが信仰をもってそれを受け入れる時です。その目で見始める時に、何か謎が解けるように、するするっと物事が見え始める。神様の思い、イエス・キリストの思いが伝わってくるのです。

それは必ずしも、頭がいい人がわかるということでもない。発想の転換のようなことが多いものです。今まで平面でしか見なかったものを、上から見てみると、「ああ何だ。そういうことか」と思うことがあるのではないでしょうか。あるいは反対側から見てみるとわかる。そのようにすると、誰でもわかることなのです。でもそれができないために、あるいはしようとしないためにもがいている。苦しんでいる。一度わかれば、何であんなことがわからなかったのかと思う。信仰の世界も、そういう面があるのではないでしょうか。それまでは、それを受け入れるのに抵抗していたのに、それを受け入れると、するするするっといろんな謎が解けるように見えてくるのです。

(5)大声で叫ぶイエス

しかしそのように信じることができないで、その手前でもがいている者のためにも、イエス・キリストは、何とか信じることができるようにと、大きなことをなしてくださるのです。イエス・キリストは、大声で叫ばれました。

「ラザロ、出て来なさい。」ヨハネ11:43

その声が深く陰府で眠っているラザロに届くように、そしてそこにいたすべての人の心の奥底に届くように、大声で叫ばれました。

「ラザロ、出て来なさい。」

その声には、心の憤りが込められていました。またマリアに共感する涙が込められていました。私たちが叫びたくなるような、しかし声にならない、そのようなすべての気持ちを代表して、あるいはそれを振り切るようにして、大声で叫ばれた。

「ラザロ、出てきなさい。」

ラザロは布にくるまれたまま出てきます。イエス・キリストは周りの人に命じます。

「ほどいてやって、行かせなさい。」ヨハネ11:44

手も足も布でくるまれたラザロが、一体どうやって出てこられたのかという疑問をもつ人もあるかも知れません。私なども「ぴょんぴょん、跳ねてきたのか」と想像したりしました。しかし、そもそも死んだ人が出てきたという驚きに比べれば、そうした疑問は枝葉末節のように思えます。聖書は、ラザロがどのようにして出てきたかは、あまり興味をもっていません。

またこの後も、ごく簡単にしか記していません。それまでの長い、長い記述に対しては、物足りない程、あっさりと書いています。私たちは、その後のラザロがどうなったのだろうかと、いろいろと想像します。しばらくはぼうっとしていたのだろうかとか、マルタ、マリアと喜んで抱き合ったのだろうかとか、主イエスにひれ伏したのだろうかとか。ところが、そこは私たちの想像に委ねながら、最も大事なことだけを語るのです。

(6)ヨブの苦悩の叫び

今日は、ヨブ記の17章をあわせて読んでいただきました。ヨブの苦悩を表した、心の叫びのような言葉です。同時にこれは、すべての人の心の叫びでもあるように聞こえます。人間の限界が示されています。

「私の霊は破れ、私の日々は消え去る。

私にあるのは墓ばかり。

ただ嘲りが私を取り囲み

私の目は彼らの挑発の中で夜を過ごす。」ヨブ記17:1~2

ヨブは、まわりの人から嘲られていました。私たちはそうでないにしても、死が、死の力が私たちを嘲っています。ヨブは続けます。

「どうか私を保証する者を

あなたの傍らに置いてください。

ほかに誰が私の味方をしてくれるでしょうか。」ヨブ記17:3

他のどんな人間も、私の傍らには立ち得ない。神様ご自身が私の保証人になってください。このヨブの祈りは、イエス・キリストによって実現した、と言えるのではないでしょうか。

「私の望みはどこにあるのか。

誰が私の望みを見つけるだろうか。

それは陰府に下り

私たちは皆、共に塵の上に横たわる。」ヨブ記17:15~16

ヨブはそのように叫びました。それは空しく響いているように聞こえます。

「私の望みはどこにあるのか。

誰が私の望みを見つけるだろうか。

しかしこの叫びは空しくは終わらない。それは陰府にまで下られた、イエス・キリストによって受けとめられていると、私は思うのです。

(7)命の主がおられる

召天者記念の日にあたり、私たちのうちにはさまざまな思いがのぼってくるでありましょう。イエス・キリストと同じように、心に憤りを覚えられる方もあるでしょう。マリアと同じように、涙を流してそれだけで終わっていく思いの方もあると思います。そういったすべての私たちの思いを、イエス・キリストは一身に受けとめて、傍らに立って、私たちの代わりに、あるいは私たちを代表して叫んでくださる。死の力を無にするような大声で叫ばれる。「ラザロ、出てきなさい。」

ラザロの復活そのものは、期限付きの復活でありました。彼もやがて数十年後には、もう一度死んでいくことになります。しかしながら、そこに秘められたメッセージ、「肉体の死は、私たちを完全に閉ざすものではない。そこには命の主が立っておられて、私たちを天へと導いてくださる」、この深いメッセージを聞き取りたいと思います。