2020年4月5日「誘惑と悪からの救い」松本敏之牧師

誘惑と悪からの救い(主の祈り 7)

創世記3章1~7節 ルカによる福音書4章1~13節

(1)棕櫚の主日

本日は棕櫚の主日と呼ばれる日曜日です。イースターの1週間前の日曜日であり、今日から受難週が始まります。イエス・キリストが十字架にかかられるためにエルサレムへ入られたことを心に留める日曜日で、「棕櫚の主日」という呼び名は、先ほど招詞で読んでいただいたヨハネ福音書の記述に基づいています。こう記されています。

「その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆は、イエスがエルサレムに来られると聞き、なつめやしの枝を持って迎えに出た。そして、叫び続けた。

『ホサナ。/主の名によって来られる方に、祝福があるように。/イスラエルの王に』」(ヨハネ12:12~13)。

「ホサナ」とは「どうか救ってください」を意味するホーシーアー・ナー(hoshia na)の短縮形 ホーシャ・ナー(hosha na)のギリシャ語音写ですが、キリスト教では、元来の意味よりも、歓呼の叫び、または神をほめたたえる言葉となりました。「万歳」くらいのほうが近いかもしれません。

また新共同訳聖書では「なつめやしの枝を持って」となっていますが、以前の口語訳聖書では「しゅろの枝を手に取り」と訳されていました。どうもこの植物は、日本語のいわゆる「しゅろ」とは違うということで、「なつめやし」となったのでしょう。

(2)誘惑・こころみ

主の祈りを少しずつ、学んできましたが、いよいよ最後の祈りになりました。。

本日学ぶ祈りは、新しい口語体では、「わたしたちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください」という祈りです。これまでの1880年訳では、「我らをこころみにあわせず、悪より救い出したまえ」という言葉でした。

「日ごとの糧」を求める祈りが今日(現在)の祈り、「罪の赦(ゆる)し」を求める祈りが昨日(過去)の祈りだとすれば、この「誘惑から逃れること」を求める祈りは、明日(将来)の祈りだということができるでしょう。すでに犯してしまった罪の赦しを求めると同時に、これからも罪を犯すことがないようにと祈るのです。

「誘惑」とは、私たちを神様から引き離すものです。誘惑にはいろいろなものがあります。まず病気、失敗、失恋などのつらいことがそうでしょう。どうしようもなくつらい経験をする時、私たちは「神様なんかいない」と思うことがあります。つらい経験、苦しい経験は、場合によっては、私たちを向上させる試練ともなります。しかしいったい何が試練であり、何が誘惑であるかは、その時にはわからないのではないでしょうか。それに打ち勝った時には、「あれは試練だった」ということになるでしょうし、そのままずるずると神から離れてしまうならば、「あれは誘惑だった」ということになってしまうのではないでしょうか。実際にギリシア語では、試練も誘惑もひとつの言葉です(ペイラスモス)。その点で、日本語の「試み」という言葉は、両方の意味を含んでいると思います。

しかし逆に「よいこと」の中にも誘惑が潜んでいます。私たちは、あまりにも幸せだと、神様のことを忘れてしまいがちです。また何かに成功すると、「自分の力で成功した」と思って、傲慢になります。学問はどうでしょうか。それぞれの学問には追究すべき真理があります。しかしその真理が絶対化されてくると、生きた神様がすっぽり抜け落ちてしまうことがあります。神学といえども例外ではありません。芸術にも神様を賛美するものがある一方で、神様を忘れさせる陶酔的なものもあるのではないでしょうか。

こう考えていくと、ありとあらゆるものが誘惑になり得るということがわかります。そして大事なことは、それは決してあなどることのできない力だということです。「試みにあわせず」の「あわせず」は、「偶然、出会う」というようなことではなく、「引きずり込む」というような非常に強い言葉です。「私たちを誘惑に引きずり込まないでください」と祈るのです。

(3)悪魔の恐ろしさ

悪魔は、それが)だとはわからないところが恐ろしいのではないのではないでしょうか。よく漫画にあるように、あるいはトランプのジョーカーのように、黒い衣装を着て、2本の牙があって、しっぽがはえて、いかにも「悪魔でございます」という顔をしていたら、私たちも警戒をします。しかしそうではない。ある時は、やさしいおじいさんのように、近づいて来る。「おなかが減っているんだろ。これを変えて食べたらどうだ。お前ならそれができるじゃないか」。またある時はうっとりする美女であることもあるでしょう(これはかなり悪魔的ですが)。一体どういう姿で現れるかわからない。変幻自在というところが、悪魔の悪魔たるゆえんではないでしょうか。「悪魔は名刺を渡さない」と言った人がいます。

荒れ野の誘惑においても、空腹どころか、もう餓死寸前のふらふらの状態のイエス・キリストのところに、悪魔はいかにも賢い助言者のように近づいてきたのでした。

悪魔などというのは時代錯誤のように思う人もあるかも知れません。しかしそういう人であっても、あるいは神様を信じない人であっても、この世界には「悪魔の仕業」と呼ばざるを得ないような、何かしら強大な、しかも人格的な力が私たちを取り囲んでいることは認めざるを得ないのではないでしょうか。その力を決して侮ることはできません。

(4)「悪」「悪い者」

「悪」と訳された言葉は、文法的に言えば、「悪」ともとれますし、「悪い者」(新共同訳)、「悪魔」ともとれます(もとのギリシア語では、男性名詞とも中性名詞とも読めるのです。中性ととれば「悪」ですが、男性ととれば「悪い者」ということになります)。いずれにしろ、私たちを誘惑する力は悪魔的であり、それほど恐ろしいということを忘れてはならないでしょう。こちらの状況を知り尽くし、それに応じて手段を変えながら、生きて働きかけてくるのです。そういう意味では「悪い者」という訳のほうがふさわしいかもしれません。そこでは、神様から引きずり出していただくより他ありません。私たちは、「誘惑に引きずり込まないでください」と祈ったすぐ後で、「悪魔の手から引きずり出してください」と祈るのです。

ボンヘッファーは、「誘惑」という書物の中で次のようなことを述べています。

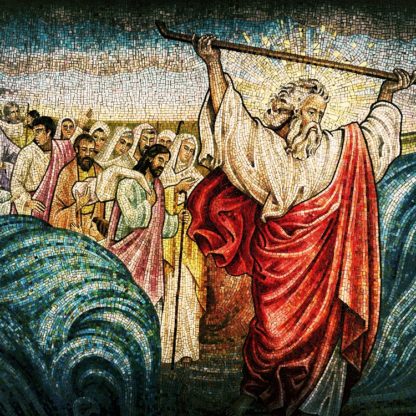

聖書全体には、二つの誘惑がある。ひとつは最初の誘惑、つまりアダムの誘惑であり、そこでは人が悪魔に負けている(アダムとは、本来「人間」という意味です)。これは「人間を没落へと導く誘惑」であった。もうひとつは、イエス・キリストが荒れ野で受けた誘惑であった。あそこでは、イエス・キリストが勝った。それゆえ逆に、あれは「悪魔を没落へと導く誘惑」であった。主イエスは、私たちのために、私たちに代わって悪魔に勝たれた。私たちはこの主イエスの勝利にあずかって、悪魔に打ち勝つことができる。私たちはアダムにおいて試みられるのか、キリストにおいて試みを受けるのか。アダムにおいて試みられるならば、私たちは没落にいたる。しかしキリストにおいて試みられるならば、悪魔のほうが没落しなければならない(『ボンヘッファー聖書研究 新約編』「誘惑」276~277頁)。

(5)祈り

主イエスは、十字架にかかられる前夜、再び悪魔の誘惑を受けられました。最後の最後まで、悪魔は主イエスに戦いを挑んできました。しかし主イエスは、それをゲツセマネの園で悲しみにもだえながら祈られることによって退け、最後の決心をなさったのです(マタイ26:36~46)。そのことがなければ、イエス・キリストは私たちの救い主ではなく、過去の偉大な人間の一人ということになっていたでしょう。

この時、同行した弟子たちは、主イエスの思いも知らず、眠りこけてしまいました。主イエスは、弟子たちに言われました。「誘惑に陥らぬよう、目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても、肉体は弱い」(マタイ26:41)。

私たちは、私たちを誘惑する悪魔の正体を、目を覚まして見極めつつ、しっかりと主イエスとつながって祈らなければなりません。また私たちの祈りに先だって、主イエスご自身が私たちのために祈ってくださったことも、心に留めたいと思います。

(6)「主の祈り」の頌栄の原型

さて、「主の祈り」の終わりに、「国と力と栄光は、永遠にあなたのものです」という言葉が付け加えられています。これまでの文語体の主の祈りでは、「国と力と栄えとは 限りなくなんじのものなればなり」という言葉でした。この言葉は、頌栄と呼ばれますが、聖書の主の祈りの部分にはありません。プロテスタント教会とギリシア正教会では、この頌栄を付けて祈りますが、カトリックでは通常付けません。

この言葉は頌栄と呼ばれ、一つ一つの祈りを根拠づけるものです。これは、元来は、ユダヤ教の伝統にならったものであり、この言葉の直接的な下敷きになっているのは、歴代誌上のダビデの祈りです。

この時にダビデの持っていた力(権力、財力)は非常に大きなものでありました。次の王であるソロモンの時に、イスラエル王国の力は最高潮に達しますが、今それを目前に控えている、そのような時であります。しかしながらダビデは、そこで栄光、権力、そうしたものをすべて神様に帰するのです。

「わたしの父祖イスラエルの神、主よ、あなたは世々とこしえにほめたたえられますように。偉大さ、力、光輝、威光、栄光は、主よ、あなたのもの。まことに天と地にあるすべてのものはあなたのもの。主よ、国もあなたのもの。あなたはすべてのものの上に頭として高く立っておられる。富と栄光は御前にあり、あなたは万物を支配しておられる。勢いと力は御手の中にあり、またその御手をもっていかなるものでも大いなる者、力ある者となさることができる。わたしたちの神よ、今こそわたしたちはあなたに感謝し、輝かしい御名を賛美します」(歴代誌上29:10~13)。

ダビデは王として踏みとどまるべき一線を守りました。どんな王であっても、おごり高ぶってはならない。神様に栄光を帰さなければならない。すべては神様に帰属する。そのことを知ってこそ、国を正しく治めることができるということを悟っていたのでありましょう。

この言葉が「主の祈り」の結びの頌栄のもとになった言葉と言われています。私たちは、今ここでもう一度、自分たちの生活がどこに成り立っているか、それをしっかりと見据えて歩んでいきたいと思います。